〒211-0004 川崎市中原区新丸子東1-825-7-2F

サンマルコ クリニック

サンマルコ クリニック 内分泌 ・ 糖尿病内科

Tel 044-433-3005

電話予約承ります

2024/03/05(火)

重要なお知らせ

サンマルコクリニック休診日

2022/10/01(土)

重要なお知らせ

マイナンバーカード健康保険証について

2021/10/19(火)

重要なお知らせ

DexcomG6使用に必要なアプリについて

2021/02/15(月)

重要なお知らせ

スマートフォンでリブレが使えるようになりました。

Frontiers in Endocrinology & Diabetes

医のアート

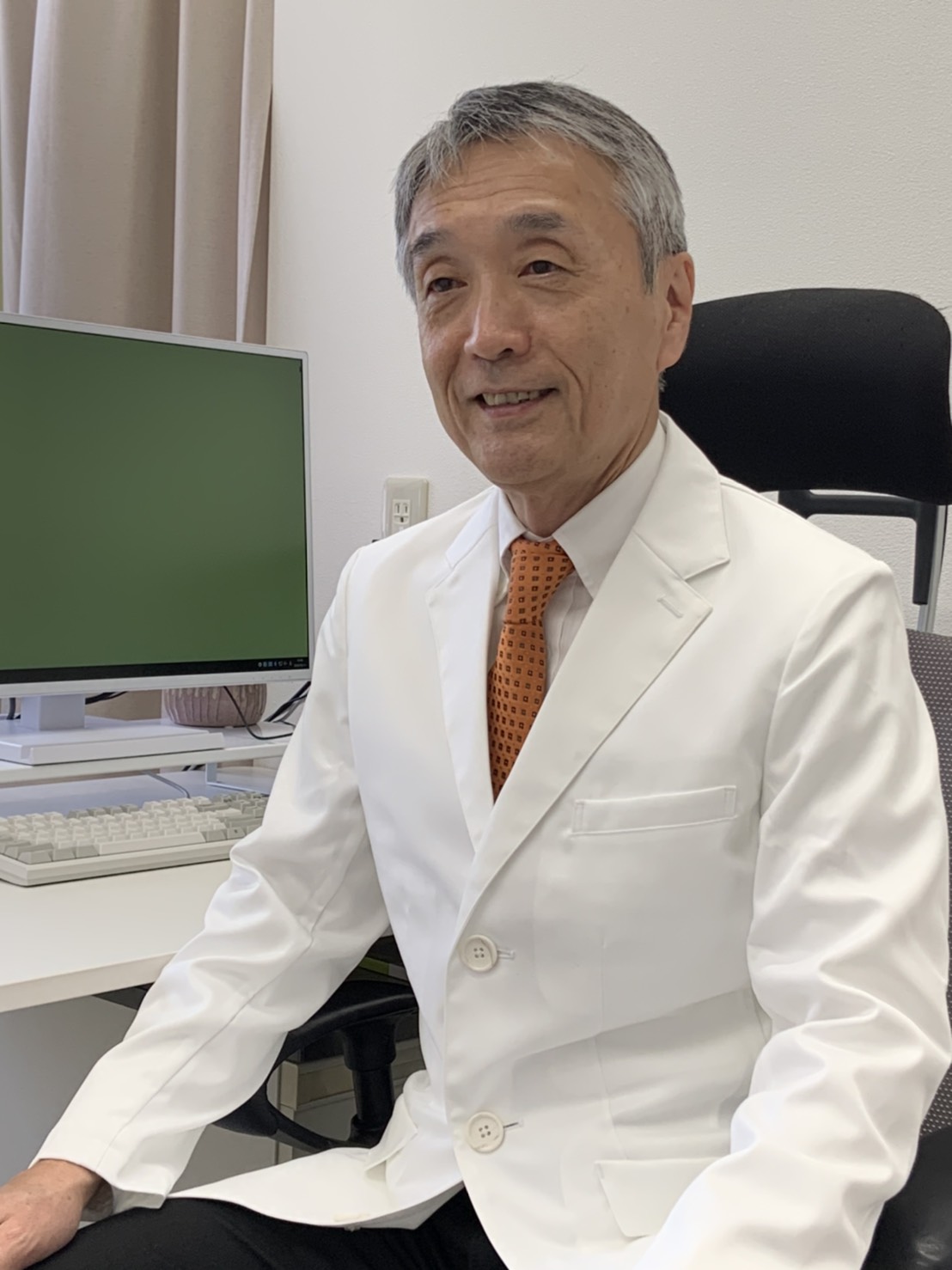

糖尿病・内分泌・代謝学・総合内科のエキスパートが、心を込めて挑む内科クリニックです。病気を診るだけではなく、心を癒すことに努めます。医療の質を高く保つために最大限の努力をします。

医療とは

健康について考え、病気と闘う人を助けること

Help People Suffering from Diseases

必要なこと

確かな知識と技術・総合的な判断力

Medical Knowledge, Skills & Judgment

大切なのは

豊かな感性と暖かい心

Instinct & Warmhearted Support

暖かい心

サンマルコの名前の由来は、太陽(Sun)の暖かさで町(Marco)を包みたいという気持ちから“SunMarco”と名付けました。皆さんが困ったときに気軽に相談にきていただけるなら、いつでも笑顔でお迎えします。また来たいと思ってもらえるクリニックでありたいと思っています。

糖尿病療養指導

Medical Guidance

Medical Guidance

糖尿病では、日常生活でさまざまな注意が必要になります。それは人によって違っているはずです。一人一人に適した療養指導を行います。みなさんが大切に思っていることを私たちも大切にしたいと思います。

介護・療養の支援

Recuperation Support

Recuperation Support

高齢や障害のため、家庭での介護・療養が必要になると、どうしていいか分からないことがたくさんあると思います。そういう方には、看護師ができるだけの助言と提案をします。

栄養相談・食事指導

Nutritional Consultation

Nutritional Consultation

食生活は人それぞれ違うので、管理栄養士が個人にあった無理のない提案をします。インスリン使用者にはカーボカウントが有効です。日内リズムを考慮した食事配分など、最新のエビデンスに基づく食事療法も紹介しています。

あなたの疾患は?

Your disease?

当院が扱う病気の解説はこちらへ

甲状腺疾患、内分泌疾患

糖尿病、高血圧

よくわからない病気、脂質異常症

生活習慣病、睡眠時無呼吸症、肥満

アレルギー疾患、高尿酸血症・痛風

プラダー・ウィリー症候群、その他

受診時の注意

緊急時以外は予約制です。電話で予約をしてください。

保険証、医療証すべてお持ちください。

お薬手帳お持ちください。

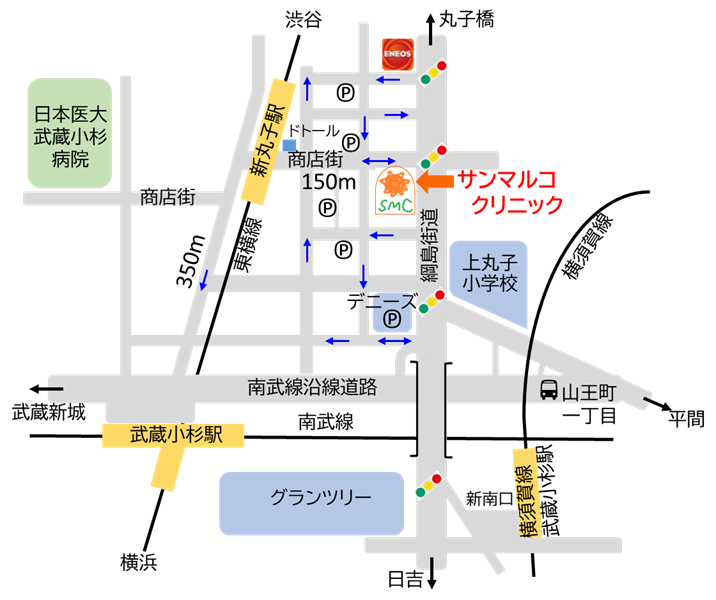

交通アクセス

ランドリー前には自転車・バイク等止めないでください。

郵便番号 211-0004

川崎市中原区新丸子東1-825-7

長井ビル2F(綱島街道沿い)

TEL: 044-433-3005

東横線新丸子駅から徒歩3分

武蔵小杉駅から徒歩10分

山王町一丁目バス停から徒歩5分

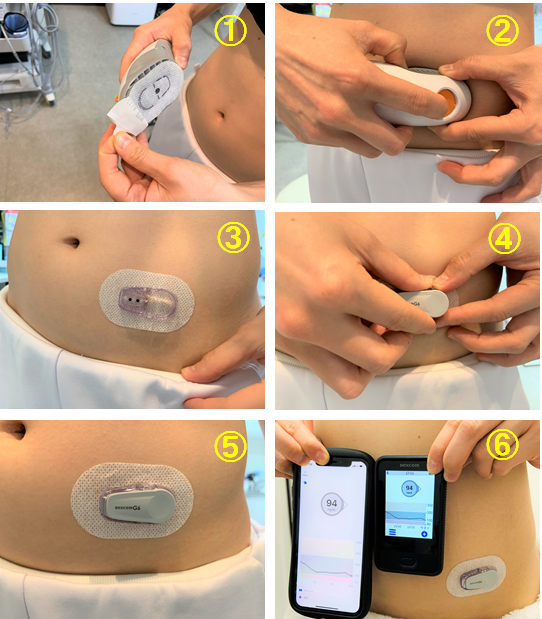

医療の技術は日々進化を続けています。 サンマルコでは、新しく開発された器機を用いることで、安全と効率のよい医療を提供します。

Advanced Research 先進的研究

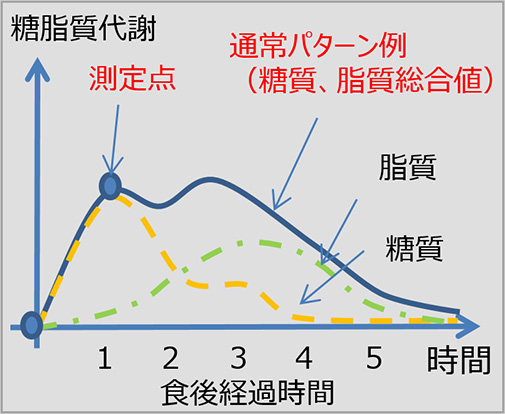

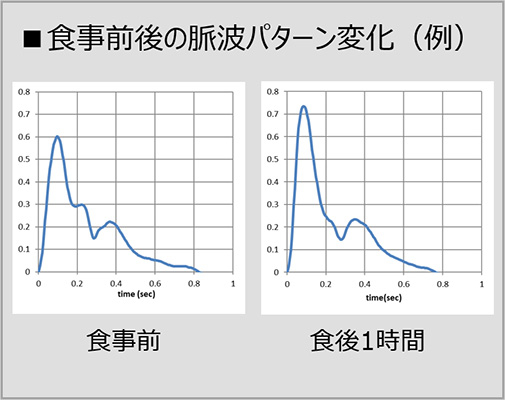

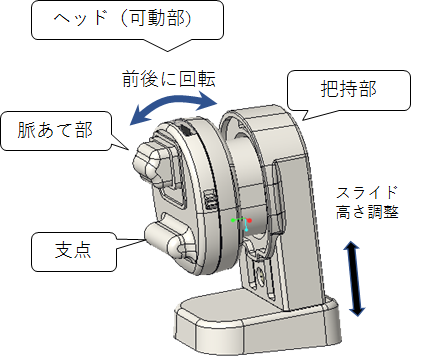

サンマルコでは、安心で優しい医療を目指して、血を採らなくてもわかる、非観血で食後高血糖を捉える技術の研究をしております。手首の圧脈波を計測、解析して、血糖値を推定する研究です。

本研究は、食後高血糖以外にも栄養摂取状態のモニタ、栄養管理などにも使うことを考えてデータ蓄積を進めております。

- Advanced Research 先進的研究

- 1. 食後血糖値推定技術